Todas las mañanas antes de irse al trabajo, la madre de Violeta, mientras su hija aún duerme, le deja un beso sobre la almohada.

Un beso azul en los días soleados, más azul todavía en los días nublados y siempre, siempre, un beso azucarado para endulzarle el desayuno.

Aquel día la madre de Violeta tenía prisa, pero ¡claro que no olvidó dejar el beso en su lugar! . Cuando Violeta se levantó, cogió el beso y se lo puso en la mejilla. Era un beso tan fuerte que estuvo a punto de tirarla de espaldas, tan inquieto que saltó de su mejilla a la nariz, de su nariz a su frente, de su frente a su cuello y después de besuquearla por todas partes, escapó por la ventana.

Y voló, voló, voló hasta aterrizar en las ramas de un almendro. Como era invierno, el árbol estaba desnudo y medio dormido, pero al sentir el bailoteo del beso sobre sus ramas, floreció y al instante se llenó de albaricoques listos para comer y chuparse los dedos.

Uno tras otro, todos los árboles del barrio fueron contagiándose de su olor a primavera. Los cerezos se llenaron de naranjas, los ciruelos de peras y los limoneros de manzanas maduras.

Después de saltar de rama en rama, el beso, sonriente y feliz, cayó de la copa del árbol y voló, voló, voló hasta que un pájaro que pasaba por allí lo llevó en el pico. El beso de Violeta se acurrucó entre sus plumas y éstas cambiaron de color, volviéndose azules, verdes y amarillas.

El gorrión estaba tan contento que surcaba el cielo haciendo piruetas mientras cantaba y cantaba sin parar… Su alegría invadió a todos los pájaros con los que se cruzaba y cada uno de ellos entonaba hermosas melodías mientras sus plumas se teñían de colores brillantes…

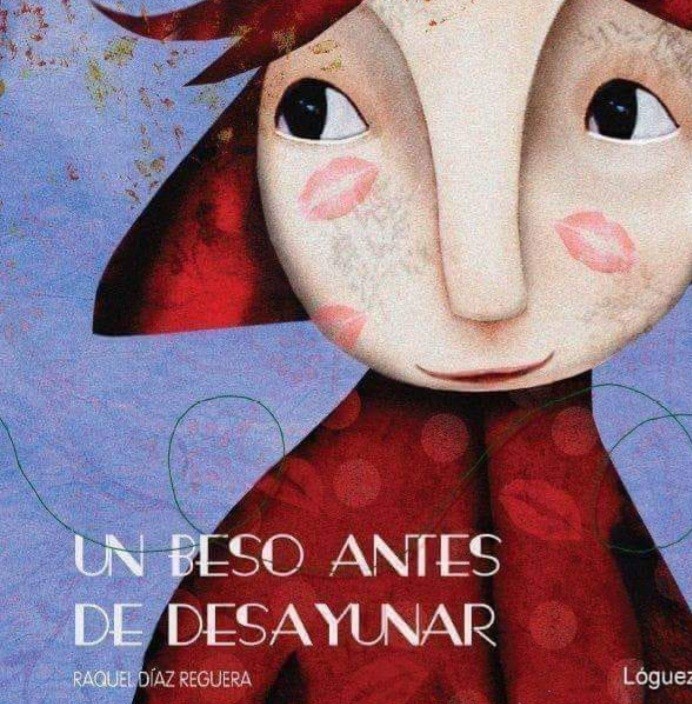

*Fragmento del libro “Un beso antes de desayunar” de Raquel Díaz Reguera.

Deja un comentario